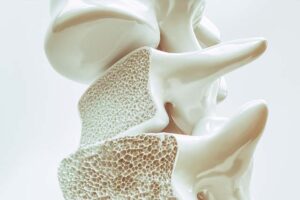

骨粗鬆症は、骨の量と質の低下により骨折しやすくなる病気です。転倒などの小さな衝撃や、場合によっては座ったり歩いたりするだけで骨折がおきることがあります。

痛みなどの自覚症状がないため治療の重要性は意識しにくい疾患ですが、背骨や股関節の骨折は寝たきりや要介護の原因にもなります。

高齢化に伴って増加する骨粗鬆症は、近年、生活習慣病のひとつと考えられ、予防や早期診断が注目されています。

骨粗鬆症

骨粗鬆症

骨粗鬆症は自覚症状がないため、重症度や治療の成果がわかりにくく治療のモチベーションが保ちにくい疾患です。しかし一瞬の転倒で寝たきりや要介護となってしまうのが骨折です。健康寿命に大きくかかわる骨粗鬆症治療において、当院は3つの特徴があります。①早期からの骨密度検査と予防を推奨しています。②骨密度検査と一緒に体組成の測定が可能です。栄養状態や筋肉量を評価し、薬剤治療だけでなく一人ひとりにあわせた日常生活や筋力トレーニングのアドバイスを行います。③骨粗鬆症治療で使用する薬剤は歯科治療に影響を及ぼすものが多いですが、骨粗鬆症治療中は患者さんの自主的な歯科受診をお願いするケースが多いのが現状です。当院では歯科と連携して合併症リスクの低減に努めます。

骨粗鬆症は、骨の量と質の低下により骨折しやすくなる病気です。転倒などの小さな衝撃や、場合によっては座ったり歩いたりするだけで骨折がおきることがあります。

痛みなどの自覚症状がないため治療の重要性は意識しにくい疾患ですが、背骨や股関節の骨折は寝たきりや要介護の原因にもなります。

高齢化に伴って増加する骨粗鬆症は、近年、生活習慣病のひとつと考えられ、予防や早期診断が注目されています。

骨は常に古い骨を壊して新しい骨を作っています。この骨の代謝を調節しているもののひとつに女性ホルモンがあります。女性の場合、閉経すると骨粗鬆症を発症しやすくなります。これを閉経後骨粗鬆症といい、女性に最も多くみられる病態です。

このほか、副甲状腺や甲状腺などの内分泌疾患と関係して起こるものもあります。副甲状腺は、副甲状腺ホルモン(PTH)を分泌し、カルシウム濃度と骨代謝を調節しています。このPTHが過剰になる副甲状腺機能亢進症は、骨粗鬆症の原因の一つとして知られています。

上記が骨粗鬆症の主なリスク因子です。複数当てはまる方、特に50歳以上の女性の方は自覚症状がなくても定期的な骨密度検査をお勧めします。

公益財団法人 骨粗鬆症財団が提唱した骨粗鬆症ワンツーチェックでは自分で簡単に骨粗鬆症が疑わしいかどうかのセルフチェックができます。ぜひ試してみてください。

骨粗鬆症の診断は、骨粗鬆症に特徴的な脆弱性骨折(ご本人が自覚していない骨折)の有無、および骨密度を参考にして行います。

問診

問診では骨粗鬆症に関して質問します。食事や運動、飲酒・喫煙などの生活習慣や、これまでの骨折および病気の既往、骨粗鬆症の原因になりうる薬剤の使用歴、年齢や閉経の時期などをうかがいます。これらは診断するうえで大切な手がかりとなります。

身体診察

身長と体重、背骨の変形、背部痛の有無などについて確認します。若いころと比べて身長が縮んでいるというのも診断するうえでの指標になります。

レントゲン検査

せぼね(胸椎や腰椎)のX線写真を撮り、骨折や変形の有無、骨粗鬆化の有無を確認します。他の病気と区別するためにも必要な検査です。

骨密度検査

骨密度は骨の強さを判定するための代表的な指標です。骨密度検査では骨の中にカルシウムなどのミネラルがどの程度あるのかを測定します。測定方法はおもに以下の3種類の方法があります。

当院では最も精度が高いとされているDEXA(デキサ)法を使用しています。

20歳の骨密度の平均値と比較し、80%未満で要注意、70%未満で骨粗鬆症の診断となります。大腿骨や脊椎の骨折がある場合は70%以上でも骨粗鬆症の診断となることがあります。

骨粗鬆症は骨密度や骨折リスクによって治療に用いる薬剤が異なります。

閉経後の方は選択的エストロゲン受容体モジュレータ(SERM:selective estrogen receptor modulator:エストロゲンを補う薬剤)や、ビスホスホネート製剤(骨の吸収を抑える薬剤)が用いられます。骨折リスクの低い方には、活性型ビタミンD3製剤やSERMを用いるケースが多くなっています。

骨折リスクの高い方には副甲状腺ホルモン(PTH)の注射製剤や抗RANKL抗体、抗スクレロスチン抗体の注射製剤が骨折予防効果が高いとされています。ご自身で注射をしていただく自己注射の製剤もあります。はじめは抵抗がある方も多いかと思いますが看護師がしっかりと手技を指導し、問題なくできるまで一緒に練習します。骨粗鬆症治療は地道に長く続けていくことが大切です。患者さんの病態を考慮し、年齢やライフスタイルにあった無理なく続けられる方法を一緒に考えていきます。

骨粗鬆症予防には日常生活の積み重ねが重要です。当院では希望される方は体組成を測定して栄養や筋力の状態を把握し、日常生活を改善するお手伝いをします。

骨密度といえばカルシウムのイメージは皆様持っていらっしゃるかと思います。確かにカルシウムは骨の主成分であり骨の吸収に必要ですが、そのほかにも必要な栄養素はたくさんあります。エネルギーと栄養素を過不足なく摂取することがポイントになります。

カルシウム

牛乳・乳製品は、カルシウムの含有量が豊富なだけでなく、カルシウム源としてもっとも吸収効率がよいといわれています。適量の牛乳・乳製品を積極的に摂りましょう。小松菜やちんげんさいなどの緑黄色野菜、ひじきなどの海藻、豆腐などの大豆製品などもカルシウムが多く含まれています。日本人に推奨されているカルシウム量は男性で1日800mg、女性で1日650mgです。牛乳コップ1杯(200ml)で約220mg、木綿豆腐1丁で約360mgのカルシウムが含まれています。

ビタミンD

ビタミンDは小腸でカルシウムの吸収を助けるはたらきがあり、鮭、しいたけ、卵黄などに多く含まれています。ビタミンDは日光が皮膚に当たることで活性化するため、手や足に1日30分から1時間程度、日光を浴びるだけでも効果が期待できます。

ビタミンK

ビタミンKは骨の質を高めるコラーゲンを増加させるはたらきがあり、納豆やキャベツ、海藻類などに含まれています。

その他

マグネシウムは骨を作る骨芽細胞に働きかけ、ビタミンB6、B12は骨の強度を支えるコラーゲンを形成します。大豆などに含まれるイソフラボンは女性ホルモンと似た作用があり骨の破壊を抑えます。タンパク質が不足すると骨密度の低下が進行し、またタンパク質不足で筋力量が低下すると転倒のリスクにもなります。これらの食品を毎日の食事にバランスよく取り入れましょう。

避けた方が良い食材

インスタント食品やスナック菓子に多く含まれるリンはカルシウムの吸収を阻害します。またアルコールや過剰なカフェインもカルシウムの吸収に悪影響とされています。

運動不足は骨密度を低下させる要因の一つです。適度な運動は骨に圧力がかかり、その刺激が骨の形成を促進します。日常のなかに散歩や階段昇降などの運動を習慣として取り入れましょう。また、運動は転倒予防にも重要な役割を担っています。運動不足は筋肉量の低下を起こし、転倒リスクが高まります。転倒は高齢になるにつれて発生頻度が増加しますが、転倒により、大腿骨頚部を骨折してしまうと寝たきりの生活を余儀なくされます。無理のない運動を継続して行い、骨と筋肉の健康を維持していきましょう。

TOP