歯周病治療

歯周病治療

歯周病とは、歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)から細菌が侵入し、歯肉に炎症を引き起こすことで歯を支える骨(歯槽骨)が破壊される病気です。歯を失う原因として、むし歯よりも多くの割合を占めています。炎症が歯肉だけに留まっている状態を「歯肉炎」、炎症が歯周組織(歯槽骨や歯根膜)にまで広がっている状態を「歯周炎(歯槽膿漏)」といいます。むし歯と異なり痛みがなく、気づかないうちに進行するのが特徴です。特に喫煙者の方は歯周炎が重度になるまでほとんど自覚症状がないことが多いため注意が必要です。

歯周ポケットが深くなっていくと、歯肉が腫れたり、歯がグラグラ動いたりして、ものが噛めなくなり、重症になると歯が自然に抜け落ちることもあります。

歯周病は大切な歯を奪ってしまうだけでなく、全身疾患とも深い関わりがあることが指摘されています。歯周病菌が口の中から歯周組織に侵入し、血流に乗って全身をめぐることで、糖尿病や動脈硬化、感染性心内膜炎、心筋梗塞、脳梗塞、早産などを引き起こしてしまう可能性があります。また、残存歯数の減少は口腔機能低下症の一因になります。噛めない・飲み込めない・むせやすいなど、口腔機能の低下(オーラルフレイル)は全身のフレイル(虚弱)の入り口になり、寝たきりや誤嚥性肺炎と強く関連しています。「たかが口の病気」と放っておくと、気づかないうちに健康寿命を縮めてしまう結果につながります。

歯みがきを中心としたセルフケアはもちろん、歯科での定期検診でお口のチェックやプロフェッショナルケアを受け、歯周病の早期発見・治療を心がけましょう。

ときに、医科での治療や内服薬の使用に伴って歯周組織の状態が悪化しやすくなる場合があります。たとえば骨粗鬆症治療で特定の薬剤を使用している方は抜歯などの処置に際して薬剤性顎骨壊死を誘発する可能性があったり、高血圧で降圧薬を使用中の方は歯肉が腫れやすくなるため、歯周病が進行しやすくなったりします。放射線治療中は口腔乾燥からくる細菌の増加により歯周病やむし歯が増えることがあります。このような場合は医科での治療を優先し、医科主治医との連携を密にしながら口腔ケアの頻度を上げることで対応していきます。

歯周病をチェックしてみましょう。

このような症状がある方は歯周病の可能性があります。

歯みがきを中心としたセルフケアで改善しない場合、お早めの受診をお勧めします。

歯周病の主な原因は、歯と歯ぐきの間にたまるプラーク(歯垢)です。プラークは、多くの種類の細菌が増殖してかたまりとなったもので、ブラッシングが不十分だったり、細菌の栄養となる砂糖を頻繁に摂取することで細菌がバイオフィルムという膜を形成し増殖します。

歯の表面のバイオフィルムは、毎日の歯みがきと定期的な歯科受診によってコントロールが可能ですが、歯と歯ぐきの間に深い歯周ポケットがあると十分に清掃できず、細菌が産生する毒素が歯周組織を刺激し、慢性的な炎症反応を引き起こします。これが歯周病と呼ばれる状態です。

プラークは取り除かなければ唾液中のカルシウムと結合して硬くなり、歯石という状態に変化して歯の表面に強固に付着します。歯石自体には病原性はありませんが、細菌の格好の住処となります。歯石はブラッシングでは取り除くことができません。

歯周病の直接の原因はプラークですが、口腔内の環境や生活習慣の中に、歯周病になりやすくなったり、悪化させたりする危険因子が潜んでいることが知られています。この因子が重複することで、歯周病の発症リスクが高まります。とくに口の中の清掃不良に加え、糖尿病、喫煙などの生活習慣、過度のストレス、食いしばり、体調不良による抵抗力の低下などが加わるとリスクが大きくなります。

歯周病予防は、適切な歯みがきでプラークを取り除くことが基本ですが、規則正しい生活習慣は、歯周病を寄せ付けないためにも大切です。また、生まれつき歯周病にかかりやすい体質の方もいらっしゃいますので、ご自身の体について知り、対策を講じることも大切です。

歯周病は一般的に次の段階を経て進行していきます。

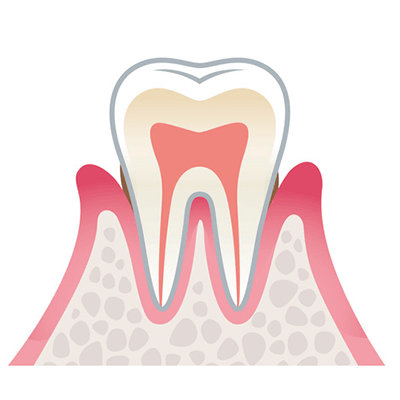

健康な状態

薄いピンク色の歯肉で、歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)がなく引き締まっています。ブラッシング時の出血はありません。

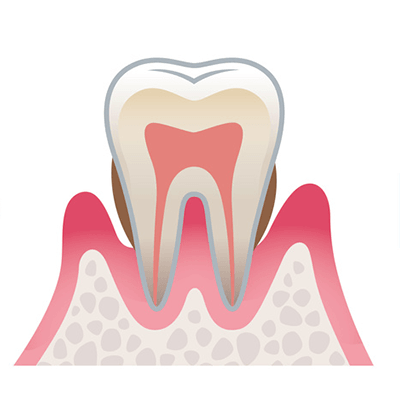

軽度歯周病

歯ぐきに炎症が起き、歯周ポケットが深くなります。痛みはまだありませんが、ブラッシング時や硬いものを食べると出血することがあります。

見た目の状態

赤く歯ぐきが腫れあがり、歯と歯肉との間にプラーク(歯垢)がたまります。

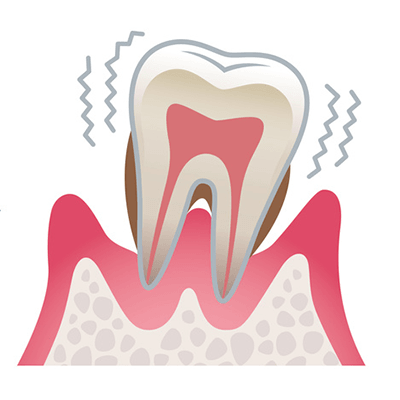

中度歯周病

歯ぐきだけではなく、歯を支える顎の骨にも炎症が進んだ状態です。炎症が慢性化し骨が溶けはじめます。歯周ポケットが深くなり歯がグラつきはじめます。口臭もあり、歯が浮いたような感じもあります。

見た目の状態

全体的に歯肉が赤く腫れあがり、出血がひどくなります。

重度歯周病

歯根を支える骨がほとんど溶けています。歯周ポケットがかなり深くなり、歯のグラつきも、歯根が露出することでさらにひどくなります。口臭がきつくなり、膿も出て、放っておくと歯が抜け落ちてしまいます。

見た目の状態

歯肉は赤紫色で、歯と接している歯肉がさらに腫れあがります。歯と歯の間が広がり、食べ物もよく詰まるようになります。

歯周病の治療は、歯科医師による面接と検査・診断を経て開始されます。内容は「歯周基本治療」「歯周外科治療」「口腔機能回復治療」「メインテナンス」にわけられ、ステップごとに再度の検査(再評価)を挟んで治療効果を確認します。

歯周病の原因は、歯に付着したプラーク(歯垢)であり、プラークを除去しなければ歯周病の進行を食い止めることが出来ません。そこで治療では、歯周病の元となるプラークや歯石を取り除く「歯周基本治療」に主眼が置かれます。患者さんご自身が行う「セルフケア(ブラッシング)」と、歯科で行う専門的な「プロフェッショナルケア」の両軸で進めます。

「歯周基本治療」は、軽度の歯肉炎の段階でも、中度、あるいは重度に進行している場合にも共通する治療です。歯肉炎や軽い歯周病であればプラークや歯石を取り除くプロフェッショナルケアを主体とした歯周基本治療だけでも治ることもあります。一方、歯周基本治療だけでは取り除くことができない歯肉の奥にたまった汚れなどには、「歯周外科治療」が検討されます。

治療後、再検査で改善が確認できれば、メインテナンスに移行します。改善が認められない場合は再治療というように、治るまで治療と検査を繰り返します。

歯周病のスクリーニング

はじめに、お口の中の状態や歯周病の進行度合いをチェックします。プラークの付着状態、歯肉の炎症度や出血、歯周ポケットの深さ、歯の動揺度などを調べるとともに、レントゲン撮影で目に見えない歯の周りの歯槽骨の状態を確認します。痛みがあれば応急処置をして痛みを取り除きます。全体のレントゲン撮影は1~2年に1回程度おこないます。

歯周基本治療

掃除指導(ブラッシング、フロッシング指導)

細菌性プラークを歯から取り除くことは、治療を的確に進めるうえでとても大切なことです。そのためにはご自身でしっかりと口の中の管理をするという意識を持つことが重要になります。掃除指導では、現状のブラッシングでどこが磨けていないのかをよく理解していただいたうえで、効果的なブラッシング方法を学んでいきます。

歯石の除去(スケーリング・ルートプレーニング)

歯科医師、歯科衛生士によってプラークや歯石などを取り除くことをPMTC(専門家による機械的歯面清掃)といい、これにより歯みがきでは取り切れない汚れを超音波スケーラーやキュレットスケーラーを使用して取り除きます(スケーリングといいます)。ルートプレーニングは、歯周ポケットの内部に付着したプラークや歯石を除去し、仕上げに歯の表面をなめらかにみがいて、汚れの再付着を防ぐ治療です。

歯周検査(再評価)

最初の時期からの改善状態を、再度、スクリーニングを行い確認します。この結果をもとに次に継続して行う治療を検討します。

歯周外科治療

歯周基本治療の後の再評価で、歯石が歯周ポケットの深部に入り込んでいて除去できていない場合は、フラップ手術を行うことがあります。麻酔後、歯ぐきを切開し、歯根を露出させて、歯周ポケットの奥深くにこびりついている歯石を取り除きます。また、特殊な材料を用いて部分的に失われた骨を再生させる手術(再生療法)を行う場合もあります。

口腔機能回復治療

治療によって改善が見られた場合、治った歯に対して被せ物(歯冠)、ブリッジ、入れ歯(義歯)を装着し、噛む力や食べる力を向上させます。原則的には歯周基本治療が優先ですが、やむを得ない場合は並行して治療していきます。

メインテナンス

治療が終わった後は、メインテナンスが必要です。歯周病は再発しやすい病気で、場合によって再度問題が見つかり、治療が必要となることもあります。メインテナンスは、定期的に口内や歯の周りの組織をチェックしたり、PMTCを受けたりして、口内を良い状態を維持し、歯周病の再発を防ぐものです。ご自宅でのセルフケアはもちろんですが、併せて数カ月に1回のメンテナンスをお勧めします。全身疾患や口腔環境に合わせ、ハイリスクの方は頻回に、そうでない方は最低でも半年に1度は受診していただくのが一般的です。

歯周病は全身疾患との関わりが深く、ご自身の状態に合わせたケアが重要です。

妊娠中の場合

妊娠中はホルモンバランスの変化により歯周病菌が増えやすくなり、歯肉炎・歯周炎になりやすい状態です。歯周病の炎症によって早産や低体重出産のリスクが高まるため、妊娠中は特に口腔環境のケアが重要になります。

四肢の人工関節手術を

予定している場合

関節は本来無菌的なものですが、歯周病菌が血管から全身に侵入していると、人工関節周囲で感染を起こしてしまうことがあります。術前に歯周治療を行う必要があります。(周術期管理)

糖尿病の場合

歯周病は糖尿病と最も密接な関係にあり、糖尿病の合併症の一つとみなされています。歯周病の炎症によって生み出される物質がインスリンを効きにくくしてしまうため、歯周病によって糖尿病が進行したり、治療効率を下げてしまいます。

逆に、歯周病を治療し口腔環境を改善することでインスリン抵抗性が改善し、血糖コントロールも改善しやすくなると報告されています。

弁膜症の場合

弁膜症の場合、心臓の弁に細菌が付着して細菌性心内膜炎になることがあります。口腔から血管を通って全身に侵入する歯周病菌は感染性心内膜炎の原因菌になることがあり注意が必要です。人工血管などがある場合も同様に要注意です。

高血圧の場合

血圧を下げる薬の一部には歯茎が腫れやすくなるものがあり、腫れている部分では歯周ポケットが一時的に深くなります。そのまま清掃がうまくいかないと歯周病が進行して歯周ポケットがどんどん深くなり、出血や動揺などの原因になります。定期的なクリーニングで予防が必要です。

必要があれば増大した歯肉を切除して自然な状態に戻す処置をする場合があります。

てんかんの場合

血圧を下げる薬と同様に歯茎が腫れやすくなります。定期的なクリーニングで予防が必要です。

メンタルの薬を使用している場合

三環系抗うつ薬など一部の薬剤で唾液の分泌が減少する場合があります。唾液には抗菌作用があるため、唾液の減少により口腔内の細菌が増えやすくなり、むし歯や歯周病が進行しやすい状態になります。

放射線治療中の場合

放射線治療中の方も唾液の分泌が減少する場合があります。唾液の減少による口腔環境の悪化に注意が必要です。

TOP